15 novembre 2024

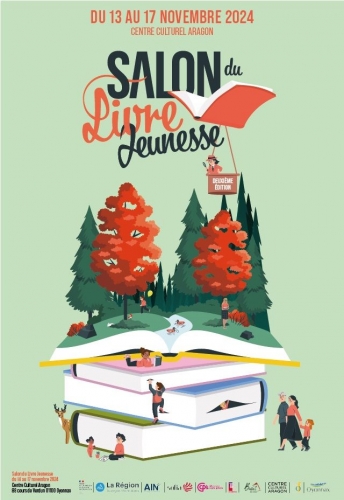

Deuxième salon du livre jeunesse d'Oyonnax au centre culturel Aragon et dix-huitième Salon des Arts à Valexpo ce samedi et ce dimanche

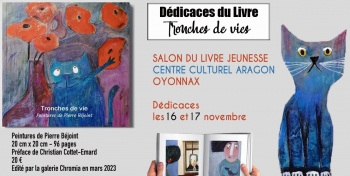

Pierre Béjoint dédicacera son livre Tronches de vies édité par la galerie Chromia, un ouvrage que j'ai eu le plaisir de préfacer, au salon du livre jeunesse d'Oyonnax (Ain) les 16 et 17 novembre prochains au centre culturel Aragon.

Son père, Guy Béjoint, signera aussi ses ouvrages au salon, Un couac dans les flocons et Le soleil en pyjama.

Il s'agit de la deuxième édition de ce salon. (Entrée libre).

Dix-huitième Salon Des Arts à Valexpo

Le même week-end, à Valexpo (le public n'aura qu'à traverser la place Pompidou), Le Rotary Oyonnax Plastics Vallée organise sa dix-huitième édition du Salon des Arts où l'art de Pierre Béjoint sera représenté. Une tombola, au profit d'une action en faveur des résidents du Tournant des Saisons, permettra de remporter un tableau de Jacki Maréchal, offert par la galerie oyonnaxienne En dehors du cadre, marraine de l'événement.

Du 16 au 17 novembre

Samedi : 10h-19h

Dimanche : 10h-18h

Entrée au salon des Arts : 2€

19:06 Publié dans Agenda/Rendez-vous | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre béjoint, peinture, artiste, oyonnax, salon du livre jeunesse, médiathèque oyonnax, ain, rhône alpes, france, europe, blog littéraire de christian cottet-emard, littérature jeunesse, galerie d'art chromia, tronches de vie, guy béjoint, le soleil en pyjama, salon des arts, rotary club oyonnax, centre culturel aragon, valexpo

09 novembre 2024

Ma nuit du mur (à propos des trente-cinq ans de la chute du mur de Berlin)

On a dû vous poser la question. Et toi, que faisais-tu ce 9 novembre 1989 ?

La chute du mur de Berlin fut pour moi un non-événement parce que je vivais ce jour-là ou plutôt cette nuit-là un des plus importants épisodes de ma vie, la naissance de ma fille.

Il faut dire qu’à cette époque, j’avais le nez dans le guidon car cela faisait déjà trois ans que la hiérarchie du quotidien régional pour lequel je travaillais songeait à se débarrasser de moi. La pression qui m’était infligée augmentait à la mesure des espoirs qu’on fondait sur ma démission, cadeau que je n’étais pas disposé à offrir à mon employeur.

Jusqu’en 1992, date à laquelle je négociai financièrement mon départ, les coups tordus tombèrent si dru que, transposée de nos jours, la situation m’eût logiquement conduit à entamer une procédure pour harcèlement. Hélas, personne ne parlait en ces années de ce qui était déjà une stratégie patronale programmée depuis le début des années 1980 dans les entreprises. Alors, dans ces conditions, le mur de Berlin...

De toute façon, mes chefs (petits, très petits chefs en vérité) se souciaient ce 9 novembre 1989 d’une actualité autrement plus importante à leurs yeux que la chute du mur de Berlin.

Figurez-vous que dans une localité située à une quarantaine de kilomètres de mon agence locale, un engin de travaux, une pelle mécanique, s’était retrouvée précipitée au fond du trou qu’elle venait de creuser. Il n’était pas plus question de laisser une information d’une telle importance aux concurrents que de confier ce scoop à un simple pigiste ou correspondant local dont le seul effort eût consisté à donner un petit coup d’autofocus en direction de l’infortunée pelle mécanique.

Je fus donc d’autorité investi de l’urgentissime mission d’aller photographier la catastrophe (40 kilomètres) et d’apporter le rouleau à la rédaction départementale (70 kilomètres) afin qu’un tireur de labo apposât sur le négatif ses empreintes digitales au motif qu’il avait préalablement casse-croûté au saucisson (à chacun ses petites faiblesses).

Entre temps, je me débrouillai pour suivre au plus près la seule actualité qui m’importait ce soir-là, celle qui réclamait normalement ma présence à la maternité située à 15 kilomètres de chez moi mais hélas à 4O kilomètres de la rédaction départementale où j’envoyai valdinguer la précieuse pellicule. Telle était l’ambiance de travail en cette dynamique équipe dont certains membres me reprochaient de sécher avec constance les joyeuses sorties de l’Amicale des Journalistes.

Ce 9 novembre 1989, alors que la naissance de ma fille était annoncée pour la nuit, ma hiérarchie m’avait infligé au minimum 150 kilomètres de petites routes pour publier la photo d’une pelleteuse au fond d’un trou. Je fus malgré tout, heureusement, au rendez-vous avec ma fille qui naquit vers 3h ce 10 novembre où j’étais programmé en congé sur le planning, ce qui me permit de reléguer à sa juste place, c’est-à-dire dans le néant, la piteuse réalité de mon travail dans un torchon.

Alors, vous pensez bien, le mur de Berlin, c’était le cadet de mes soucis cette nuit-là.

Quant aux conséquences de sa disparition, il en est bien sûr d’heureuses mais ce n’est pas une raison pour oublier que depuis, les bandits et les hommes d’affaire (qui sont parfois les mêmes) n’ont jamais circulé avec autant d’aisance que dans le merveilleux espace de liberté dont vous et moi profitons désormais, une fois de temps en temps pendant les vacances quand nous avons les moyens et le loisir d’en prendre.

Fin de la commémoration.

17:48 Publié dans Et à part ça ? | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : mur de berlin, trente ans de la chute du mur de berlin, carnet, note, journal, billet, prairie journal, blog littéraire de christian cottet-emard, mur, frontière, anniversaire, 1989, naissance, presse, journal local, le progrès, christian cottet-emard

07 novembre 2024

Pierre Béjoint dédicacera son livre TRONCHES DE VIES au salon du livre jeunesse d'Oyonnax

Pierre Béjoint dédicacera son livre Tronches de vies édité par la galerie Chromia, un ouvrage que j'ai eu le plaisir de préfacer, au salon du livre jeunesse d'Oyonnax (Ain) les 16 et 17 novembre prochains au centre culturel Aragon. Il s'agit de la deuxième édition de ce salon qui se tiendra du 13 au 17 novembre.